苍茫的冬季,苍凉的大地,黄昏之后的凛冽寒风,吹乱清枝,吹散人影,暗暮渐深的朦胧之中,月光洒下,一片浓愁!

空寂宁静的宰相府中,王元泽因为难过情关,被一场严重风寒折磨得魂销一半,在河湾的照料和诊治以后,他终于逐渐好转,有名无实的一对夫妻,依旧在同檐之下过海瞒天。数月以来,多方顾忌的河湾因为害怕被人看穿,所以总是提心吊胆。今夜只有彼此之时,满怀心事的河湾才敢稍稍放松,她把一杯热茶捧到眼前喂给王元泽,见他依然略略动口却毫不动手,而且还是那样漠然冰冷,不由长叹一声:“你病了这么长时间才好,婆婆也跟着受尽煎熬,她老人家若是因此急出病来,我的罪过可就更大了。”面无表情的王元泽却既不体贴又不谅解:“病虽被你治好,却也都是因你而得,你本就应该将功补过。”王元泽心存怨气又故意迟迟风寒不愈,甘愿赎过的河湾一直对他悉心侍候,每天都是衣来伸手饭来张口,他则一直心安理得地坦然接受。

处处顺从的河湾自知理亏,也是言谈生愧:“元泽哥,你身上的病虽然已经好了,可心里还在怨我是不是?”刚一听完,王元泽便句句不满地口出怨言:“你在母亲面前,一口一个相公,倒是叫得亲热,可在背地里却对我这样不冷不热,我看你心里没准盼着我一命呜呼,自己就可以恢复自由,好去和别人相依相守。”看他这副矫情之态,尽心尽力的河湾真是急无可耐:“你怎么也有这样不可理喻的时候?我承认,你这次生病,确实因我而起,可我对你的担心,几乎不比婆婆少,你竟然这样想我,真是没有良心,全都白伺候你了。”她明知王元泽正在赌气,对于那些冷言冷语,虽然难免生气,却只能忽略不计。

温室之中,半晌安静,河湾在左思右想之后,又满怀诚恳地轻轻走近:“元泽哥。”话刚出口,连忙解释:“我还是这样叫你好一些。”又似显不安而问:“你说呢?是不是?”僵坐不动的王元泽,许久之后,才冷冷开口:“我因为你而受到打击,你心里难道真的没有一点解恨的感觉?”河湾连连摇头地急切回答:“当然没有。”转而又轻声直言:“其实,刚开始有,现在没有,因为,你还是我心中的正人君子,只是有些,自以为是。”王元泽忘记气恼,不由一声冷笑:“那又如何?只是这次好像有些罪有应得。”一言既出又似显失落,随后恢复正色:“我只想问你,如果你之前没有认识司马康,而是先遇到我的话,会不会爱上我?”一片痴诚的王元泽满目期待,又展现了往日的深情之爱。

神态真诚的河湾听完之后,坦然出言:“这话原来我就说过,其实像你这样的男人,谁能不爱?别说认识他之前,就是现在我也同样爱你,只不过这是尊敬之爱,是欣赏之爱,但我对他却是动情之爱,是白头之爱,这是不一样的,元泽哥,不是都说君子成人之美吗?你能不能想想办法,把我,还给他。”听此企盼之意,王元泽突然目光凌厉,他语出怨愤地逼视而问:“你惦记他,真的就惦记到这种程度吗?我才刚刚大病初愈,你就另做打算,我也发誓对你爱到海枯石烂,你若决心离开,让我以后怎么办?”这种非份要求,让人恼恨不休、郁锁心头!怀有不甘的王元泽明知私自娶亲并非征服,但他为了情之所属,也必然心无反顾。

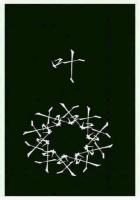

可是面对眼前郎君,河湾却始终心系他人:“白日参辰现,北斗回南面,休即未能休,且待三更见日头!元泽哥,这几句话你一定听过,就如我和司马康,除去彼此,虽生尤死,但是,你除我之外,却可以再得佳人,所以,希望你,抛弃我吧。”听完此言,情比金坚的王元泽简直肝肠痛断:“你竟然对我如此绝情,说出这样狠心的话来逼我放弃,看来我是真的不必再有所顾忌了。”看到王元泽面色惨白而陷入深哀,河湾也不知为何,竟是莫名纠错,她连忙走近跟前,刚想伸手抚慰,竟又叹然收回,随后满含感慨地吐露心怀:“元泽哥,你不要生我的气,其实在我心里,不光尊敬你,欣赏你,我还有些佩服你,因为过去,别人对我鄙而远之还来不及,你却百无禁忌,还敢娶我。只是,你替我选的这条路,让我不管是进是退,全都不由自主,真是不知何时才是尽头?如今,你就像我的亲人一样,我也不愿意看到你像我一样进退两难,元泽哥,你难道没有想过,我们真要这样不明不白地共渡一生吗……?”漠然倾听王元泽却不理此意而打定主意,他随后别有用心地出言打断:“话不要说得太早,其实,我们的缘分还没有到,今天晚上,我想让你帮我一个忙,不妨等你帮忙之后,再决定,是走是留。”河湾听后,目光猜疑而似显犹豫:“该不会又是让我帮你宽衣解带,为你传宗接代吧?其实,我们都知道,只有动物才只求身体的情欲,元泽哥不会连禽兽都不如吧?”河湾心有畏惧而面露忧虑,她的惶恐之态全都让人尽收眼底。

痴心索求的王元泽不由诡秘而笑,随后竟然出人意料,一把将河湾揽入怀抱:“你每夜独守空床,我当把禽兽又有何妨?”欲意挣脱的河湾最怕郎君一时放荡,顿时一阵紧张:“元泽哥,你知道我没有别的选择,只能任人宰割,可你不是说过,以后再也不会欺负我了吗?”王元泽听后,不放双手却凝视双眸:“任人宰割?竟然把我说得如狼似虎一样。”河湾不敢迎视而低低出语:“元泽哥堂堂君子,当然不至于此。”心惊肉跳的河湾越是无处闪躲,王元泽却越发举止亲热:“其实,我还真有这个狼虎之心,也有这个狼虎之胆,我只是不想在你面前做个狼虎之人。”河湾受此一惊一吓,已是结结巴巴:“我就知道,元泽哥,是好人。”情关徘徊的王元泽不由轻声反问:“好在哪里?”河湾被迫依偎,更是无从面对:“好在,好在,不会乘人之危。”看着楚楚可怜的怀中之人如此盈盈一握,紧紧相拥的王元泽并未强迫而是口含魅惑:“那可不一定,但是,谁让你是我的妻子呢,你说,像你夫君这样玉树临风的男人,若是用霸王硬上弓的方式去对待自己的女人,岂不是太失败了吗?不过你放心,终有一日,我定会让你对我神魂颠倒,主动向我投怀送抱,你信不信?”亲昵至极的王元泽对她手托双腮而咄咄逼视,那对深情双目,自有透骨相思。

提心吊胆的河湾颤颤点头,似乎只求脱离虎口:“你若放开我,我就相信。”王元泽见她双手推脱且担忧还在,竟又突然将她猛抱在怀:“想要拒绝,也得我先来。”河湾的一颗惊心,在跌宕起伏之间,狂跳难安,此时此刻,她不敢抗拒,也不敢动弹,只好悉听尊便!王元泽这才将她缓缓松开,在她还气喘未均之时,已经落坐一旁,随后若无其事地出言告之:“其实,我只是想让去你帮我送一封信。”河湾听后,诧异不解:“送信?这,这有什么难的?”就见神情凝重的王元泽伸手从案上抽出一封书信,显得面色阴沉:“我原本不想让你去送这封信,可又不得不让你去送这封信。”河湾夺信在手,绝不迟疑地痛快接受:“这么简单的一件事,有什么不能做的,你放心,我现在就去。”河湾放下疑虑且毫不犹豫,在王元泽炯目寒光的追逐之中,那坦然轻松的身影,很快消失。

幽静的深空,挂一轮明月,坠数点寒星。随着风声渐紧,灯火渐暗,孤影独行的河湾,此时来到一所妙月辉映的朱户庭院,她刚要扣打门环,谁知门竟一触即开。河湾踏进府门,居然四下无人,隐约之间,她大感困惑,只因这所院落似曾相识。徒步深入之后,渐渐听到琴瑟合鸣还有笑语欢声,茫然四顾的河湾缓缓走近了一所玲珑锦阁,她看到窗影暗映之中,有一群婀娜身姿,正在翩翩起舞,她们妖娆百变而俏影生花,在此初冬寒日,如同温室琼葩。河湾正在犹豫,不知是否打扰?此时正好一曲完了,只见飘影群欢,趋之若鹜、婆娑摆步地赶往一处。进退不定的河湾正在暗自为难,却被一群莺燕靡靡的娇声浪语,惊得忘乎所以,她在如幻似梦之中,双腿颤抖地抢步前行,伫立门外之时,再也难以镇静,河湾猛地推开两扇房门,这一颗悲心,霎时重至千钧。